[Januar 2018]

Grundsätzliche Forderungen

- Standards zur Gewaltprävention gesetzlich verankern

- Netzwerke zur Gewaltprävention knüpfen

- Gewaltschutz in allen Gemeinschaftsunterkünften etablieren

- Niedrigschwellige Beschwerdestellen einrichten

- Betreiber regelmäßig kontrollieren

- Beratungsstellen ausstatten und bekanntmachen

(1) Gewalt und Übergriffe in Unterkünften

Nach ihrer Ankunft in Deutschland haben Geflüchtete hinsichtlich ihrer Unterbringung keine Mitsprache. Sie müssen zunächst in Erstaufnahmeeinrichtungen leben und werden nach der Verteilung auf die Kommunen häufig in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. In solchen Einrichtungen besteht ein erhöhter Schutzbedarf. Insbesondere geflüchtete Frauen und Kinder sind im Vergleich zu männlichen Flüchtlingen während der Flucht und im Aufnahmeprozess in höherem Maße Gewalt ausgesetzt. Von Übergriffen können, wie einige Beispiele belegen, in Sammelunterkünften aber alle Flüchtlinge betroffen sein.

In einer Notunterkunft in Lingen (Landkreis Emsland) wurden im Dezember 2015 drei pakistanische Schutzsuchende von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes geschlagen und anschließend eingesperrt. In einer Gemeinschaftsunterkunft in Brome (Landkreis Gifhorn), deren Betreiber ein Sicherheitsunternehmen war, schüchterte der Einrichtungsleiter Mitte 2016 die Bewohner:innen verbal ein, verhängte unzulässigerweise Geldstrafen, beispielsweise wenn Kinder auf dem Flur spielten, und zeigte Enthauptungsvideos des IS. In verschiedenen Unterkünften konnten aufgrund der beengten Verhältnisse kleinere Streitigkeiten eskalieren und zu Gewaltausbrüchen führen. In Göttingen dauerte es Anfang 2016 in einer Unterkunft mehrere Wochen, bis ein gewalttätiger Bewohner Hausverbot erhielt und dieses auch faktisch durchgesetzt wurde. Verschiedene Studien belegen, dass insbesondere geflüchtete Frauen unter den Bedingungen in den Unterkünften leiden und dort häufig häuslicher Gewalt, psychischem Druck und sexuellen Übergriffen ausgesetzt sind.

Hieraus ergibt sich für die Landesaufnahmebehörden wie auch die Kommunen die besondere Verantwortung, in Gemeinschaftsunterkünften für die Prävention physischer, psychischer und sexualisierter Gewalt Sorge zu tragen und menschenwürdige, schützende und fördernde Rahmenbedingungen für alle Bewohner:innen zu bieten.

(2) Bestandsaufnahme

Grundsätzlich gilt für Geflüchtete, die von körperlicher, psychischer, sexualisierter und häuslicher Gewalt betroffen sind, das deutsche Zivil-, Familien- und Strafrecht ebenso wie für die übrige Bevölkerung. In Gemeinschaftsunterkünften sind allerdings zum einen die strukturellen Gegebenheiten konflikt- und gewaltfördernd und die Möglichkeit der Bewohner:innen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, massiv eingeschränkt. Sammelunterkünfte bedeuten für die Bewohner:innen mangelnde Privatsphäre, räumliche Enge und fehlende Rückzugsmöglichkeiten, aber auch soziale Hierarchien und eingeschränkte Handlungsspielräume; mit diesen und weiteren strukturellen Bedingungen begünstigen die Unterkünfte physische, psychische und sexualisierte Gewalt, Diskriminierungen und Rassismus.Übergriffe können dabei von Bewohner:innen, Sicherheitsbediensteten, Mitarbeiter:innen der Betreiber oder ehrenamtlichen Helfer:innen ausgehen.

Zum anderen kennen viele Geflüchtete nach einem noch kurzen Aufenthalt in der Bundesrepublik ihre Rechte nicht. Selbst wenn ihnen diese bekannt sind, ist es für sie häufig schwierig, diese Rechte durchzusetzen, etwa wenn Anlaufstellen fehlen oder unbekannt sind, Sprachbarrieren eine Meldung von Übergriffen verhindern oder der Zugang zu Anwält:innen angesichts begrenzter Mittel erschwert ist. Zudem verschweigen geflüchtete Frauen Übergriffe vielfach aus Angst, Scham oder Furcht vor negativen Auswirkungen auf ihr Asylverfahren oder ihren Aufenthaltsstatus.

Angesichts dieser vielfältigen Mängel und Hürden können Betreiber von Gemeinschaftsunterkünften Gewaltvorfälle weder jederzeit erkennen noch im Alltagsgeschäft stets angemessen auf diese reagieren. Wenn es zu Gewalt kommt oder ein entsprechender Verdacht besteht, genügt es nicht, wenn Mitarbeiter:innen der Betreiber oder der Sicherheitsdienste nach eigenem Ermessen handeln. Denn aus einem solchen Reagieren im Einzelfall resultiert ein uneinheitlicher und willkürlicher Umgang mit Gewalt. Daher sind einheitliche und verbindliche Standards zur Prävention von und zum Umgang mit Gewalt zwingend erforderlich.

Für ein solches einheitliches Vorgehen fehlt indes bislang die gesetzliche Grundlage. Zwar verpflichtet die EU-Aufnahmerichtlinie (2013/33/EU) die Mitgliedsstaaten, den Schutzbedarf vulnerabler Gruppen bei der Unterbringung zu berücksichtigen. Die vom Bundesfamilienministerium und UNICEF 2016 unter Beteiligung zahlreicher Expert:innen erarbeiteten Mindeststandards zum Schutz von Kindern, Jugendlichen und Frauen in Flüchtlingsunterkünften haben allerdings ebenso wie die überarbeitete, um weitere schutzbedürftige Gruppen ergänzte Neufassung aus dem Juni 2017 lediglich Empfehlungscharakter.

Angesichts fehlender bundesgesetzlicher Regelung obliegt die Frage der Gewaltprävention den einzelnen Bundesländern. In Niedersachsen hat die Landesregierung in allen Landesaufnahmeeinrichtungen Gewaltschutzkonzepte umgesetzt. Basis ist ein Papier zum Kinderschutz und zur Gewaltprävention, welches das Sozial- und das Innenministerium erarbeitet und im Dezember 2015 verabschiedet hatten. Dagegen hat die Landesregierung die Kommunen nicht verpflichtet, Gewaltschutzkonzepte in allen kommunalen Unterkünften zu implementieren. In der Folge sind in den niedersächsischen Kommunen bisher keine verbindlichen Standards festgeschrieben worden. Einzig die Stadt Oldenburg hat ein umfassendes Gewaltschutzkonzept verabschiedet, das unter Federführung des Gleichstellungsbüros und in Abstimmung mit weiteren Fachdiensten entstanden ist. Das Konzept formuliert einheitliche Vorgaben für sämtliche Gemeinschaftsunterkünfte der Stadt und legt einen Schwerpunkt auf die Gewaltprävention.

Darüber hinaus sind in einzelnen Kommunen auf Seiten der Einrichtungsträger Koordinierungsstellen geschaffen worden, die das Bundesfamilienministerium im Rahmen seines mit UNICEF koordinierten Gewaltschutzprojekts fördert. Diese Stellen entwickeln Konzepte und Maßnahmen zum Gewaltschutz in einzelnen Einrichtungen, können aber kommunenweite Regelungen nicht ersetzen. Eine unabhängige Beschwerdestelle und ein kommunales Monitoring lassen sich über die Koordinierungsstellen ebenfalls nicht durchsetzen. Die meisten Landkreise, Städte und Gemeinden beschränken sich, oft auf Verweis auf Kostengründe, auf knappe Skizzen oder verzichten bei der Vergabe vollständig auf spezifische Vorgaben zum Gewaltschutz. Selbst wenn es Regelungen gibt, werden diese in der Praxis, da nicht verbindlich, vielfach nicht umgesetzt.

Ob schutzbedürftige Flüchtlinge in Unterkünften tatsächlich geschützt sind, wie auf Fälle psychischer, physischer und sexualisierter Gewalt reagiert wird, ob Bewohner:innen das Vertrauen und die Möglichkeit haben, diese überhaupt zu melden, und welcher Stellenwert der Gewaltprävention eingeräumt wird, hängt damit von den unterschiedlichen Ressourcen und Interessen sowie dem jeweiligen Engagement der Betreiber, der Mitarbeiter:innen und der kommunalen Behörden ab.

(3) Erforderliche Maßnahmen zur Gewaltprävention und zum Schutz vor Gewalt

Um fachlich qualifizierte und einheitliche Standards in allen Unterkünften zu gewährleisten, sind daher gesetzliche Regelungen auf Bundes-, zumindest aber auf Landesebene zwingend erforderlich. Diese Standards müssen in allen Vergabeverfahren zur Unterbringung und Betreuung aufgenommen und ihre Einhaltung in sämtlichen Betreiberverträgen verbindlich festgehalten werden; sie müssen auch in bereits bestehenden Einrichtungen umgesetzt werden.  Das Ziel lautet also, dass für jede Unterkunft ein Gewaltschutzkonzept vorliegt, das auf einheitlichen Standards basiert und hinsichtlich der baulichen und organisatorischen Fragen jeweils auf die spezifischen Gegebenheiten vor Ort abgestimmt ist. Diese Konzepte müssen transparent und verbindlich sein und konsequent umgesetzt werden.

Das Ziel lautet also, dass für jede Unterkunft ein Gewaltschutzkonzept vorliegt, das auf einheitlichen Standards basiert und hinsichtlich der baulichen und organisatorischen Fragen jeweils auf die spezifischen Gegebenheiten vor Ort abgestimmt ist. Diese Konzepte müssen transparent und verbindlich sein und konsequent umgesetzt werden.

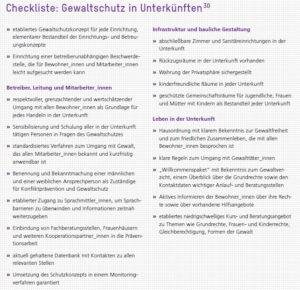

Zu den entscheidenden Bausteinen von Gewaltschutzkonzepten gehören ein Bekenntnis aller Akteur:innen zum Gewaltverzicht, eine Sensibilisierung aller in der Einrichtung tätigen Personen, ein standardisiertes Verfahren bei Auftreten von Gewalt und Verdachtsfällen, die Schaffung menschenwürdiger, schützender und fördernder Rahmenbedingungen etwa durch entsprechende bauliche Maßnahmen, eine feste Ansprechperson vor Ort sowie eine Vernetzung aller involvierten Akteur:innen. Zugleich gibt eine unabhängige Beschwerdestelle die Möglichkeit, Missstände und Fehlentwicklungen zu melden. Die Umsetzung der Maßnahmen zum Gewaltschutz wird durch ein Monitoring-System, also eine kommunale Aufsicht der Betreiber, gewährleistet.

Grundsätzlich beginnen Gewaltschutz und eine nachhaltige Präventionsarbeit aber bereits beim Wissen über die eigenen Rechte und bestehende Beratungsmöglichkeiten. Damit Flüchtlinge ihre Rechte nicht nur kennen, sondern auch jederzeit durchsetzen können, sind eine niedrigschwellige Informationsvermittlung sowie Anlauf- und Beratungsstellen, zu denen alle Betroffenen Kontakt aufnehmen können, von zentraler Bedeutung. Die Einbeziehung von Dolmetscher:innen muss dabei Teil der Konzeption sein, damit die Meldung von Gewaltfällen oder Bedrohungslagen nicht an Sprachbarrieren scheitert. In diese Prozesse zur Entwicklung von Maßnahmen zur Gewaltprävention müssen Geflüchtete und Geflüchtetenorganisationen einbezogen und Rahmenbedingungen geschaffen werden, die ein Empowerment der Geflüchteten ermöglichen.

Wenn die Präventionsarbeit erfolgreich sein soll, bedarf es in Politik und Gesellschaft eines Bewusstseins für den Handlungsbedarf im Aufnahmeprozess und Notwendigkeit der vielfältigen Maßnahmen zum Schutz aller Aufgenommen.

Lektüre

Bundesfamilienministerium/UNICEF, Mindeststandards zum Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften 2017, Juni 2017.

Save the children, Handbuch zu Schutz- und Spielräumen für Kinder, Juli 2018

Bundesfamilienministerium/UNICEF, Mindeststandards zum Schutz von Kindern, Jugendlichen und Frauen in Flüchtlingsunterkünften 2016, Juli 2016.

Bericht von der Fachveranstaltung „Wie Schutzsuchende schützen“ am 16. Juni 2017 in Göttingen.

Simone Christ/Esther Meininghaus/Tim Röing, „All Day Waiting”. Konflikte in Unterkünften für Geflüchtete in NRW, Bonn 2017.

Simone Christ/Esther Meininghaus/Tim Röing, Konfliktprävention in Unterkünften – Selbstverantwortung geflüchteter Menschen stärken, Bonn 2017.

Deutsches Institut für Menschenrechte/Heike Rabe, Effektiver Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt – auch in Flüchtlingsunterkünften, August 2015.

Stadt Oldenburg, Gewaltschutzkonzept für Flüchtlingsunterkünfte in der Stadt Oldenburg, August 2016.

Der Paritätische Gesamtverband, Empfehlungen an ein Gewaltschutzkonzept zum Schutz von Frauen und Kindern vor geschlechtsspezifischer Gewalt in Gemeinschaftsunterkünften, Juli 2015.

Dieser Text ist zuerst erschienen in der Broschüre „Unterstützen, Beraten und Stärken. Das Netzwerk AMBA und die Aufnahme von Geflüchteten in Niedersachsen“ des AMBA-Netzwerks. Die Checkliste: Gewaltschutz in Unterkünften ist der Broschüre Zufluchtsort Kommune. Gelingende Aufnahme von Geflüchteten in Niedersachsen entnommen, die der Flüchtlingsrat Niedersachsen im Rahmen des AMBA-Netzwerkprojekts herausgegeben hat.