Im Folgenden gehen wir auf folgende Fragen zum Familiennachzug nach dem Aufenthaltsgesetz ein:

- Alle öffnen

- 1.Wer ist berechtigt zum Familiennachzug?

Unterschieden wird zwischen:

Familiennachzug zu Drittstaatsangehörigen mit Aufenthaltserlaubnis in Deutschland.

Familiennachzug zu deutschen Staatsangehörigen.Achtung: Der:die Antragsteller:in ist die Person, die nach Deutschland kommen möchte. Die Person, die schon in Deutschland lebt, wird Referenzperson genannt. Im Folgenden werden die Unterschiede der Referenzpersonen betrachtet, die von jeweiligen Aufenthaltsstatus abhängig sind.

Personen mit Aufenthaltserlaubnis

Laut Aufenthaltsgesetz (§ 29 Abs. 1) sind zum Familiennachzug berechtigt Personen mit:

- Niederlassungserlaubnis

- Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU

- Aufenthaltserlaubnis

- Blaue Karte EU

- ICT- Karte oder Mobile ICT-Karte

- Personen, die sich nach § 18e berechtigt im Bundesgebiet aufhalten.

Wir gehen im Folgenden auf die Personen mit Aufenthaltserlaubnis ein. Abhängig von der Aufenthaltserlaubnis der in Deutschland lebenden Person, gelten unterschiedliche Voraussetzungen für den Familiennachzug.

Grundsätzlich ist der Familiennachzug nach dem Aufenthaltsgesetz nur möglich, wenn eine Aufenthaltserlaubnis vorliegt. Während des Asylverfahrens ist die Familienzusammenführung über das Visumverfahren nicht möglich. Befinden sich Familienangehörige innerhalb der EU, kann eine Familienzusammenführung nach der Dublin III-Verordnung in Frage kommen. Dies kann auch während des Asylverfahrens erfolgen.

Wenn Familienmitglieder zum Nachzug berechtigt sind, können sie bei der zuständigen deutschen Botschaft ein Visum erhalten. Dafür müssen in der Regel allgemeine Voraussetzungen erfüllt werden und ausreichend Wohnraum zur Verfügung stehen. Die Tabelle gibt einen Überblick über Sonderregelungen und Ausnahmen von den Voraussetzungen, abhängig von der Aufenthaltserlaubnis der Referenzperson.

Aufenthaltserlaubnis/ Niederlassungserlaubnis nach (AufenthG) Besonderheit Rechtliche Grundlage (AufenthG)

Resettlement- Flüchtlinge (§ 23 Abs. 4), Asylberechtigte (§ 25 Abs. 1),

Anerkannte Flüchtlinge (§ 25 Abs. 2, 1. Alternative),

§ 26 Abs. 3,

§ 26 Abs. 4 (wenn vorher AE nach § 25 Abs. 2 Satz 1, 2. Alternative)

Für die Referenzpersonen besteht ein Anspruch auf Nachzug. Von der Sicherung des Lebensunterhalts und dem Nachweis von ausreichend Wohnraum kann abgesehen werden. Wenn eine Fristwahrende Anzeige gestellt wird, ist davon abzusehen. § 29 Abs. 2 Subsidiärer Schutz (§ 25 Absatz 2, 2. Alternative) Das Vorliegen humanitärer Gründe ist Voraussetzung für den Nachzug. Zudem ist der Nachzug auf 1000 Personen monatlich kontingentiert. § 36a Personen mit Aufenthaltstitel nach: § 22,

§ 23 Absatz 1 oder Absatz 2,

§ 25 Absatz 3 oder Absatz 4a Satz 1,

§ 25a Absatz 1,

§ 25b Absatz 1

Der Nachzug ist nur „aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland“ erlaubt. § 29 Abs. 3 Personen mit Aufenthaltstitel nach: § 25 Absatz 4, 4b und 5,

§ 25a Absatz 2,

§ 25b Absatz 4,

§ 104a Abs. 1 Satz 1,

§ 104

Der Nachzug ist ausgeschlossen. § 29 Abs. 3 Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlinge und Resettlement-Flüchtlinge

Bei Personen mit Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 1 oder 2, 1. Alternative, und Resettlement-Flüchtlingen (§ 23 Abs. 4) kann nach Ermessen auf den Nachweis von Wohnraum und die Lebensunterhaltssicherung verzichtet werden. Die Stellungnahme der Ausländerbehörde ist hier relevant, da sie im Visumverfahren die inlandsbezogenen Kriterien prüft.

Wenn innerhalb von drei Monaten nach der Anerkennung des Schutzstatus eine sog. Fristwahrende Anzeige gestellt oder der Antrag bei der Botschaft durch persönliche Vorsprache erfolgt, haben die Antragsteller:innen Anspruch auf einen privilegierten Nachzug nach § 29 Abs. 2 S. 1 AufenthG. Beim privilegierten Nachzug muss keine Lebensunterhaltssicherung und kein Nachweis über ausreichend Wohnraum erbracht werden, wenn

(1) eine Fristwahrende Anzeige innerhalb von drei Monaten nach der unanfechtbaren Anerkennung gestellt wird und (2) die Herstellung der familiären Lebensgemeinschaft in einem Staat außerhalb der EU nicht möglich ist.

Die Fristwahrende Anzeige kann hier gestellt werden.

Achtung: Die Fristwahrende Anzeige wird nicht über das Portal gespeichert oder weitergeleitet. Sie muss ausgedruckt zum Vorsprachetermin bei der Auslandsvertretung mitgebracht werden.

Subsidiär Schutzberechtigte

Für subsidiär Schutzberechtigte besteht seit dem 1. August 2018 kein Rechtsanspruch auf Familienzusammenführung. Der Familiennachzug ist nur aus humanitären Gründen möglich und auf ein monatliches Kontingent von 1000 Personen begrenzt. Dies ist in § 36a AufenthG geregelt.

Humanitäre Gründe liegen nach § 36a Abs. 2 AufenthG „insbesondere vor, wenn

- Die Herstellung der familiären Lebensgemeinschaft seit langer Zeit nicht möglich ist,

- Ein minderjähriges lediges Kind betroffen ist,

- Leib, Leben oder Freiheit des Ehegatten, des minderjährigen ledigen Kindes oder der Eltern eines minderjährigen Ausländers im Aufenthaltsstaat ernsthaft gefährdet sind oder

- Der Ausländer, der Ehegatte oder das minderjährige ledige Kind oder ein Elternteil eines minderjährigen Ausländers schwerwiegend erkrankt oder pflegebedürftig […] ist oder eine schwere Behinderung hat.“

Das Vorliegen von humanitären Gründen muss über Nachweise glaubhaft gemacht werden. Humanitäre Gründe können bei der in Deutschland lebenden Referenzperson oder bei den nachziehenden Familienangehörigen vorliegen. Kindeswohl und Integrationsaspekte sollen für die Beurteilung, ob humanitäre Gründe vorliegen, besonders berücksichtigt werden.

Der Lebensunterhalt für die Nachziehenden Familienmitglieder ist keine Voraussetzung. Eine Weisung des BMI, die dies klarstellt, finden Sie hier: 2019-01-08 – BMI – Neuregelung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten – Schreiben an die Länder.

Praxisprobleme:

- Die Kontingente für den Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten werden nicht ausgeschöpft.

- Es werden so wenig Termine vergeben, dass keine Konkurrenzsituation entsteht. Somit können Personen mit besonderen Gründen keinen Antrag stellen und ihre Gründe nicht geltend machen. Außerdem kommt es zu langen Wartezeiten bis zum Botschaftstermin.

Personen mit Abschiebeverboten und weiteren Aufenthaltstiteln

Der Familiennachzug zu Personen mit Abschiebeverboten, also einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 3 AufenthG, ist nur „aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland“ (§ 29 Abs. 3 AufenthG) erlaubt. Das gilt auch für Personen mit Aufenthaltstiteln nach

- § 22 AufenthG,

- § 23 Absatz 1 oder Absatz 2 AufenthG,

- § 25 Absatz 3 oder Absatz 4a Satz 1 AufenthG,

- § 25a Absatz 1 AufenthG oder

- § 25b Absatz 1 AufenthG (vgl. § 29 Abs. 3 AufenthG).

Humanitäre Gründe könnten festgestellt werden, wenn sich die Lebensgemeinschaft auf absehbare Zeit in keinem anderen Staat herstellen lässt. Dies ist insbesondere bei Personen mit einem Aufenthaltstitel nach § 25 Abs. 3 AufenthG anzunehmen. Hier soll der Nachzug nur abgelehnt werden, wenn eine Person einen dauerhaften Aufenthaltstitel in einem Drittstaat besitzt (vgl. Fachinformationen des DRK Suchdienstes vom 08.04.2022).

Achtung: Leider ist bei Minderjährigen, die einen der genannten Aufenthaltstitel besitzen, der Nachzug der Eltern nach § 36 Abs. 1 AufenthG nicht möglich. Hier kommt nur ein Nachzug im Rahmen der Härtefallregelung nach § 36 Abs. 2 AufenthG infrage.

In der Praxis sind die Hürden für viele Personen schwer erfüllbar, da unter anderem auf den Nachweis von ausreichend Wohnraum und Lebensunterhaltssicherung nicht verzichtet wird.

Deutsche Staatsangehörige

Der Familiennachzug zu deutschen Staatsangehörigen ist in § 28 AufenthG geregelt. Deutsche Staatsangehörige haben einen Rechtsanspruch ihre:n Ehepartner:in oder ihr minderjähriges lediges Kind nachzuziehen. Darüber hinaus besteht ein Rechtsanspruch auch auf den Nachzug von ausländischen Elternteilen von deutschen minderjährigen Kindern. Beantragt wird ein Visum „zur Ausübung der Personensorge“ nach § 28 Abs. 3 AufenthG. Hier unterscheidet sich die Situation deutlich von der Situation ausländischer Kinder.

Für den Nachzug von Ehepartner:innen und minderjährigen Kindern muss keine Lebensunterhaltssicherung nachgewiesen werden.

- 2.Wer darf nachziehen?

Zu Drittstaatsangehörigen mit Aufenthaltstitel in Deutschland

Der Anspruch auf Familienzusammenführung bezieht sich ausschließlich auf die sogenannte Kernfamilie, also Ehepartner:innen und ledige minderjährige Kinder. Außerdem besteht für unbegleitete minderjährige Geflüchtete ein Rechtsanspruch auf den Nachzug der Eltern, sofern sich kein personensorgeberechtigtes Elternteil im Bundesgebiet aufhält. In Ausnahmefällen können darüber hinaus sonstige Angehörige nachgezogen werden.

Ehegatten (§§ 30-31)

§ 30 AufenthG regelt den Rechtsanspruch zum Familiennachzug von Ehepartner:innen. Um ein Visum erhalten zu können, müssen beide volljährig sein. Der:die nachziehende Ehepartner:in muss im Regelfall einfache Deutschkenntnisse (A1) nachweisen. Davon gibt es jedoch zahlreiche Ausnahmen, u. a. für anerkannte Flüchtlinge, wenn die Ehe bereits vor der Flucht bestand. Weitere Ausnahmen sind in § 30 AufenthG aufgeführt.

Beim Nachzug zu subsidiär Geschützten ist die Eheschließung nach der Flucht ein Ausschlussgrund.

Nachgezogene Ehepartner:innen haben im Falle einer Scheidung Anspruch auf einen eigenständigen Aufenthaltstitel, zumindest wenn die Ehe bereits drei Jahre in Deutschland bestand (§ 31 AufenthG). In Ausnahmefällen ist es auch vor Ablauf von drei Jahren möglich, einen eigenständigen Aufenthaltstitel zu bekommen.

Auch wenn dies nicht möglich ist, gibt es nach der Trennung häufig Möglichkeiten, einen unabhängigen Aufenthaltstitel zu erhalten (z. B. wegen Kindern oder aufgrund eines eigenen Asylantrags).

Siehe dazu: Welche aufenthaltsrechtlichen Perspektiven haben nachgereiste Personen?

Kinder (§§ 32-35)

Ledige minderjährige Kinder können zu ihrem Elternteil in Deutschland nachziehen. Wenn die Eltern getrennt leben, muss das Einverständnis zur Ausreise oder eine Sorgerechtsübertragung vorliegen. Wenn ein Elternteil verstorben oder verschollen ist, muss auch dies nachgewiesen werden.

ACHTUNG: Bei eintretender Volljährigkeit unbedingt die Weisung des Auswärtigen Amtes und die Weisung des Bundesinnenministeriums beachten!

Eltern und Geschwister von UMF (§ 36 Abs. 1)

Die Eltern von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten haben einen Anspruch zum Familiennachzug, „wenn sich kein personenberechtigtes Elternteil im Bundesgebiet aufhält“ (§ 36 Abs. 1).

ACHTUNG: Bisher musste die Einreise muss vor dem 18. Geburtstag erfolgen. Nun gab es ein Urteil des europäischen Gerichtshofes, das klar gestellt hat, dass dies nicht rechtmäßig war. Dies gilt allerdings nur, wenn das Kind in Deutschland eine Flüchtlingsanerkennung oder Asyl zuerkannt bekommen hat und ein fristwahrender Antrag innerhalb von drei Monaten nach Anerkennung (per Fax an die Botschaft) gestellt wurde. Bitte unbedingt die Weisung des Auswärtigen Amtes und die Weisung des Bundesinnenministeriums beachten!

Wenn der UMF in Deutschland subsidiären Schutz zugesprochen bekommen hat, muss die Einreise weiterhin bis zum 18. Geburstag erfolgen. Wir weisen deshalb darauf hin, dass ein vorgezogener Termin beantragt werden muss, wenn der:die Minderjährige in 6-12 Monaten volljährig wird (siehe „Wie läuft das Visumverfahren ab?“)

Weiterführende Informationen zu der Umsetzung des EuGH-Urteils finden Sie hier: DRK_Suchdienst_Fachinformation 05. September 2022_ EuGH_Entscheidungen_vom 01_08_22_Zeitpunkt der Minderjährigkeit

Detailliertere Informationen zum Nachzugsverfahren zu UMF finden Sie hier: https://www.bbzberlin.de/wp-content/uploads/2023/03/BBZ-Infoblatt-zum-Familiennachzug-zu-UMF-fuer-Vormuender_innen-2023-4-Seiten.pdf

Geschwisternachzug

Es besteht kein Rechtsanspruch für den Nachzug von Geschwistern von in Deutschland lebenden unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten. Die Möglichkeit des Geschwisternachzugs wurde in der Praxis in den letzten Jahren vermehrt eingeschränkt. Dies stellt Familien vor große Herausforderungen, weil Eltern die unmögliche Entscheidung treffen müssen, Kinder in ihrem Heimatland zurückzulassen, um zu ihrem in Deutschland lebenden Kind nachzuziehen.

Eine Möglichkeit bietet die Beantragung eines Visums zu den Eltern mit den Eltern: Wenn die Eltern über den Familiennachzug zum UMF eine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland bekommen, haben die minderjährigen ledigen Kinder Anspruch zu ihren Eltern nachzuziehen. Das Visum zum Nachzug zu den Eltern (Kindernachzug nach § 32 AufenthG) kann zeitgleich mit dem Visum der Eltern beantragt werden. Dafür muss in der Regel die Voraussetzung zur Lebensunterhaltssicherung und ausreichend Wohnraum zur Verfügung stehen. Wenn der UMF nicht innerhalb von 90 Tagen nach Visumerteilung volljährig wird, kann auf die Lebensunterhaltssicherung verzichtet werden.

Achtung: Auch der Nachzug von Geschwistern ist nur möglich, solange diese unter 18 Jahre sind! Für volljährig gewordene Kinder gilt die Regelung für sonstige Angehörige.

Hinweise für die Praxis:

Bei drohender Volljährigkeit kann der Botschaftstermin vorgezogen werden. Die Botschaft sollte unbedingt auf die Eilbedürftigkeit aufgrund der baldigen Volljährigkeit hingewiesen werden. Schreiben Sie unbedingt eine Mail mit Hinweis auf Eilbedürftigkeit an die zuständige Botschaft sowie an das zuständige Referat im Auswärtigen Amt (Email: 509-R2@diplo.de).

Wenn die Volljährigkeit eingetreten ist und das Verfahren abgelehnt wurde, sollte Remonstration eingelegt und das Verfahren so offen gehalten werden. So besteht die Möglichkeit, dass Betroffene von einer entsprechenden Umsetzung des EuGH-Urteils profitieren könnten.

Sonstige Angehörige im Fall besonderer Härte (§ 36 Abs. 2)

Alle Familienangehörigen außer Ehepartner:innen und minderjährigen Kindern (z. B. volljährige Kinder) können nur „zur Vermeidung einer außergewöhnlichen Härte“ (§ 36 Abs. 2) ein Visum für den Familiennachzug bekommen. Die Behörden treffen hier eine Ermessensentscheidung.

Das Vorliegen einer „außergewöhnlichen Härte“ ist in der Praxis sehr schwer nachzuweisen. Der folgende Auszug aus den allgemeinenen Verwaltungsvorschrift (VwV) zu § 36 AufenthG kann dabei helfen, zu verstehen, was gemeint ist:

Abs. 2 AufenthG, 36.2.2.4:

Umstände, die ein familiäres Angewiesensein begründen, können sich nur aus individuellen Besonderheiten des Einzelfalls ergeben (z.B. Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, psychische Not). Umstände, die sich aus den allgemeinen Lebensverhältnissen im Herkunftsland des nachziehenden Familienangehörigen ergeben, können insoweit nicht berücksichtigt werden. Keinen Härtefall begründen danach z.B. ungünstige schulische, wirtschaftliche, soziale und sonstige Verhältnisse im Heimatstaat. Ebenso wenig sind politische Verfolgungsgründe maßgebend. Dringende humanitäre Gründe, die nicht auf der Trennung der Familienangehörigen beruhen, sind nur im Rahmen humanitärer Aufenthaltsgewährung zu berücksichtigen (§§ 22ff.) und begründen keinen Härtefall i.S.d. § 36.

Die Herstellung der familiären Lebensgemeinschaft mit einem im Bundesgebiet lebenden Angehörigen ist im Allgemeinen nicht zur Vermeidung einer außergewöhnlichen Härte erforderlich, wenn im Ausland andere Familienangehörige leben, die zur Betreuung und Erziehung in der Lage sind. Dies ist bei einem Nachzug volljähriger Kinder und volljähriger Adoptivkinder zu den Eltern, beim Nachzug von Eltern zu volljährigen Kindern, beim Enkelnachzug und dem Nachzug von Kindern zu Geschwistern besonders zu prüfen.

Es muss also dargelegt werden, dass es sich um keine regelmäßig auftretende Fallkonstellation handelt, da regelmäßig auftretende Fallkonstellationen als „gewöhnliche Härte“ gewertet werden. Eine außergewöhnliche, sich im Einzelfall begründende Härte liegt dann vor, wenn die Person im Ausland auf die familiäre Gemeinschaft ihre Angehörigen in Deutschland angewiesen ist. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Betreuungspersonen verstorben sind und somit die Pflege oder Versorgung einer Person von Angehörigen in Deutschland (zu denen eine besondere Nähe besteht) übernommen werden muss. Eine rein finanzielle Abhängigkeit reicht nicht aus, um eine „außergewöhnlichen Härte“ zu begründen.

Beim Nachzug von sonstigen Angehörigen muss immer ausreichend Wohnraum zur Verfügung stehen. Außerdem muss in der Regel der Lebensunterhalt in Deutschland finanziert werden.

Zu deutschen Staatsangehörigen

Zu deutschen Staatsangehörigen können ebenfalls minderjährige Kinder und Ehepartner:innen nachziehen. Außerdem besteht die Option des Nachzugs eines Elternteils zum deutschen Kind, auch wenn der andere Elternteil sich bereits in Deutschland aufhält.

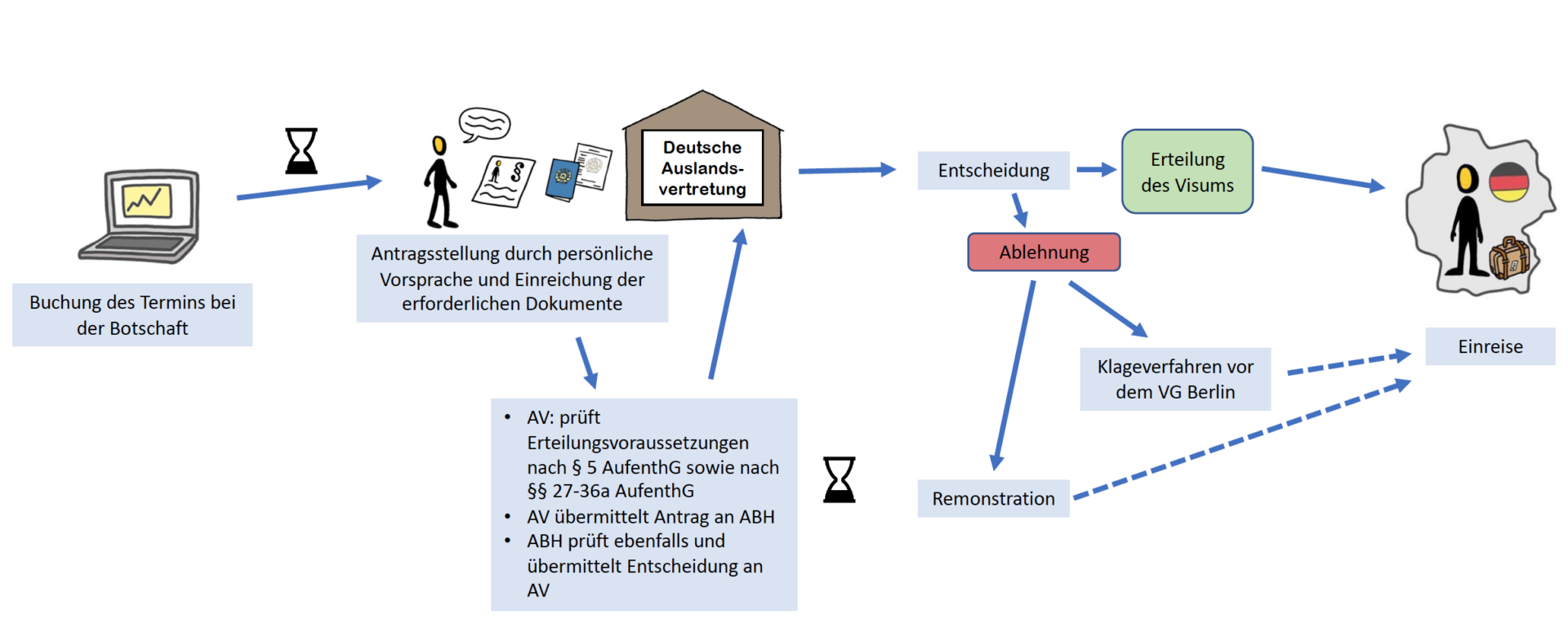

- 3.Wie läuft das Visumverfahren ab?

Terminbuchung

Um den Familiennachzug beantragen zu können, muss im Ausland ein Visumantrag bei der zuständigen deutschen Auslandsvertretung gestellt werden. Die Zuständigkeit richtet sich in der Regel nach Nationalität und dauerhaftem Wohnsitz.

Dazu muss ein Termin zur persönlichen Vorsprache über die Internetseite der jeweiligen Auslandsvertretung gebucht werden.

Sonderfall Afghanistan: Siehe hier.

Terminvorziehung: Nach Aussage des Auswärtigen Amtes vergeben die Botschaften Sondertermine zur Vorsprache, wenn besondere Umstände vorliegen, die auf eine besondere Notlage bzw. eine besondere Gefährdungssituation hindeuten und eine unverzügliche sachliche Prüfung des Visumbegehrens erfordern. Unter Darlegung der spezifischen Gefährdungssituation könne daher auf die Vergabe eines zeitnahen Sondertermins bei der deutschen Auslandsvertretung hingewirkt werden. Ein Hinweis auf die generelle Gefährdungssituation genügt jedoch nicht.

Wenn der Nachzug zum:zur unbegleiteten Minderjährigen erfolgt, der:die innerhalb eines Jahres volljährig wird, empfehlen wir dringend um eine Terminvorziehung zu bitten. Wenden Sie sich in diesen Fällen an die zuständige Botschaft und das Auswärtige Amt (509-R2@diplo.de).

Auch wenn ein Kind 16 zu werden droht und dies die Voraussetzungen für den Nachzug ändert, kann ein vorgezogener Termin beantragt werden, damit der Antrag gestellt werden kann, bevor die Altersgrenze überschritten wird.

Praxisprobleme:

- Wartezeiten bis zur Terminvergabe von bis zu 2 Jahren

- In einigen Ländern sind aufgrund der Sicherheitslage Auslandsvertretungen weitgehend geschlossen (u.a. Syrien, Afghanistan, Somalia, Eritrea)

- Zuständigkeiten der Auslandsvertretungen unflexibel

Antragstellung

Beim Termin zur Antragstellung werden alle geforderten Unterlagen eingereicht. In der Regel sind dies Dokumente zum Nachweis von Identität und Familienzugehörigkeit (wie Geburts-, Ehe- und ggf. Sterbeurkunden, Eintragungen ins Zivilregister und Ausweise), Visumanträge, Reisepässe, Belege zum rechtmäßigen Aufenthalt der Referenzperson in Deutschland, teilweise außerdem Verschollenheitsbelege oder DNA-Tests.

Die Unterlagen, die zum Termin mitzubringen sind, finden sich im Einzelnen auf sogenannten Merkblättern auf den Internetseiten der jeweiligen Auslandsvertretungen.

Praxisprobleme:

- Die Dokumente sind teilweise nicht oder nur sehr schwer beschaffbar

- Die Dokumentbeschaffung und Übersetzungen sind mit hohen Kosten verbunden

Rolle des IOM

Teilweise sind Familienunterstützungszentren der International Organization for Migration (IOM) am Verfahren beteiligt. Sie beraten die Antragsteller:innen hinsichtlich der Vollständigkeit der Dokumente, verwalten die Termine und geben Anträge an die Botschaften weiter (insbesondere bei Anträgen von Angehörigen von subsidiär Schutzberechtigten).

Praxisproblem:

- Der Aufgabenbereich und die Zuständigkeiten der IOM Unterstützungszentren sind in den unterschiedlichen Ländern sehr unterschiedlich

Prüfung des Visumantrags nach Anstragstellung bei der Auslandsvertretung

Nach der Antragstellung wird der Visumantrag durch die Auslandsvertretung geprüft. Das läuft in folgenden Schritten ab:

Schritt 1: Die Auslandsvertretung prüft die herkunftslandbezogenen Dokumente (Vollständigkeit & Echtheit) und stellt ggf. Nachforderungen

Schritt 2: Die Dokumente werden an die zuständige Ausländerbehörde weitergeleitet

Schritt 3: Die Ausländerbehörde verfasst eine Stellungnahme und leitet sie an die Auslandsvertretung. Die Zustimmung der Ausländerbehörde ist in der Regel nötig für die Visumserteilung.

Schritt 4: Die Auslandsvertretung trifft die abschließende Entscheidung „im Einklang mit der Ausländerbehörde“

Schritt 5: Die Auslandsvertretung teilt die Entscheidung mit. Bei Erteilung erhalten die Antragsteller:innen eine Mitteilung zur Abholung des Visums. Bei Ablehnung steht den Antragsteller:innen die Option der Klage vor dem Verwaltungsgericht Berlin oder der Remonstration offen.

Auf die Einbeziehung der Ausländerbehörde kann in Ausnahmefällen verzichtet werden, wenn eine sogenannte Globalzustimmung (§ 32 AufenthV) vorliegt. Dies gilt in Niedersachsen seit Juni 2015 für Angehörige von syrischen Schutzberechtigten, die innerhalb von drei Monaten einen fristwahrenden Antrag gestellt haben.

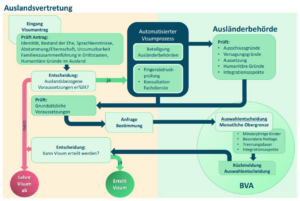

Sonderfall: Prüfung Visumantrag bei Nachzug zu subsidiär Schutzberechtigten

Das Nachzugsverfahren für Angehörige von subsidiär Schutzberechtigten wurde mit der Einführung der Kontingentierung nach § 36a AufenthG deutlich verkompliziert. Nun wird das Bundesverwaltungsamt einbezogen, um zu priorisieren, wenn mehr als 1000 Anträge eingehen. Außerdem prüfen die Auslandsvertretung und die Ausländerbehörde die zusätzlichen Ausschlussgründe, die es beim Nachzug zum subsidiär Schutzberechtigten gibt, wie beispielsweise Eheschließung nach der Flucht.

Die Terminbuchung läuft über eine zentralisierte Liste für subsidiär Schutzberechtigte, auf die die Antragstellenden bei der Buchung verwiesen werden. Monatlich werden ärgerlicherweise kaum mehr, als insgesamt 1000 Termine an Angehörige von subsidiär Schutzberechtigten vergeben. Somit entsteht hier ein Nadelöhr, dass an das Kontingent von 1000 Nachzugsberechtigten pro Monat angepasst wurde. Damit muss das Bundesverwaltungsamt die Anträge nicht mehr priorisieren. Das führt in der Praxis leider auch dazu, dass besonders dringliche Einzelfälle teilweise deutlich über ein Jahr lang warten müssen, bis sie überhaupt einen Termin erhalten.

Ablauf des Visumverfahren bei subsidiär Schutzberechtigten:

Quelle: BMI

Nachholendes Visumverfahren

Reist ein:e Angehörige:r ohne Visum oder mit einem Visum für andere Zwecke ein, etwa als Geflüchtete:r oder mit einem Touristenvisum, muss er:sie in der Regel das Visumverfahren zum Zwecke des Familiennachzugs nachholen, wenn er:sie einen familiären Aufenthaltstitel beantragen möchte. Das bedeutet, dass die nachziehende Person ausreisen muss, um bei der zuständigen deutschen Botschaft das Visum für den Familiennachzug zu beantragen. Hiervon kann abgesehen werden, wenn das nachholende Visumverfahren nicht zumutbar ist (§ 5 Abs 2 S. 2). Gründe für die Unzumutbarkeit können die Trennung von einem (kleinen) minderjährigen Kind, eine nachgewiesene psychische Erkrankung oder die Pflege von Angehörigen sein. Die Unzumutbarkeit sollte gegenüber der Ausländerbehörde begründet werden. Auch die politische Situation im Herkunftsland kann Grund für die Unzumutbarkeit sein.

Derzeit ist es für ukrainische Staatsangehörige grundsätzlich als unzumutbar eingestuft, ein nachholendes Visumverfahren zu durchlaufen.

Weitere Informationen zum nachholenden Visumverfahren: https://www.advogarant.de/rechtsanwalt/gebiete/rechtsanwalt-fuer-internationales-recht/nachholung-visumsverfahren

- 4.Was sind die Voraussetzungen für den Familiennachzug?

Wie bereits in „Wer ist berechtigt zum Familiennachzug?“ erläutert, unterscheiden sich die Voraussetzungen zum Familiennachzug je nach Aufenthaltstitel. Darüber hinaus gelten die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen, die in § 5 AufenthG geregelt sind. Diese müssen auch für den Familiennachzug in der Regel erfüllt werden:

(1) Die Erteilung eines Aufenthaltstitels setzt in der Regel voraus, dass

1. der Lebensunterhalt gesichert ist,

1a. die Identität und, falls er nicht zur Rückkehr in einen anderen Staat berechtigt ist, die Staatsangehörigkeit des Ausländers geklärt ist,

2. kein Ausweisungsinteresse besteht,

3. soweit kein Anspruch auf Erteilung eines Aufenthaltstitels besteht, der Aufenthalt des Ausländers nicht aus einem sonstigen Grund Interessen der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt oder gefährdet und

4. die Passpflicht nach § 3 erfüllt wird.

In § 29 AufenthG ist außerdem festgeschrieben, dass „ausreichend Wohnraum“ vorliegen muss.

Ausreichender Wohnraum ist – unbeschadet landesrechtlicher Regelungen – stets vorhanden, wenn für jedes Familienmitglied über sechs Jahren zwölf Quadratmeter und für jedes Familienmitglied unter sechs Jahren zehn Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung stehen und Nebenräume (Küche, Bad, WC) in angemessenem Umfang mitbenutzt werden können. Eine Unterschreitung dieser Wohnungsgröße um etwa zehn Prozent ist unschädlich. Wohnräume, die von Dritten mitbenutzt werden, bleiben grundsätzlich außer Betracht; mitbenutzte Nebenräume können berücksichtigt werden. (vgl. § 2 Abs. 4, AVwV 2.4.3)

Im Gegensatz zur Voraussetzung der Sicherung des Lebensunterhaltes kann die Ausländerbehörde hier nur eine Ausnahme machen, wenn dies aufgrund des Aufenthaltstitels möglich ist. Für Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit gilt diese Voraussetzung nicht.

Eine Zusammenfassung der benötigten Unterlagen zu geben, ist schwierig, da dies abhängig von der Staatsangehörigkeit, der familiären Beziehung und dem Aufenthaltstitel der Referenzperson ist. Zu verweisen ist hier auf die jeweiligen Merkblätter der zuständigen Botschaft.

ACHTUNG: Es wird dringend geraten, sich vor der Antragstellung über die im Einzelfall notwendigen Unterlagen zu erkundigen und diese zu beschaffen. In einigen Ländern gibt es außerdem Familienunterstützungszentren des IOM, die im Vorfeld mit den antragstellenden Personen die Unterlagen durchgehen und ggf. Hinweise zur Beschaffung geben können.

Leider haben wir die Erfahrung gemacht, dass „Alternative Glaubhaftmachung“ (also Beweise zum Familienstand, die die vorgesehenen Dokumente ersetzen) von den zuständigen Botschaften nur sehr ungern akzeptiert wird. Mittlerweile gibt es jedoch, insbesondere wenn es sich bei den antragstellenden Personen um eritreische Staatsangehörige handelt, spürbare Verbesserungen.

- 5.Welche aufenthaltsrechtlichen Perspektiven haben nachgereiste Personen?

In diesem Kapitel unterscheiden wir zwei Themengebiete:

- Familienasyl im Kontext von Familienzusammenführungen zu anerkannten Flüchtlingen

- Aufenthaltsrechtliche Optionen nach der Trennung