50 Teilnehmende aus 10 Bundesländern kamen am 21. und 22. September 2023 in der Akademie Waldschlösschen zusammen, um im Rahmen ihrer WIR-Projekte Rahmenbedingungen, asylpolitische Entwicklungen und Fragen aus der Beratungspraxis zu diskutieren. In gewohnt angenehmer Atmosphäre wurden es zwei arbeits- und erkenntnisreiche Tage samt regem Fachaustausch und angeregten Gesprächen unter Kolleg:innen. Im folgenden ein subjektiver Bericht zu den vier Inputs zum

• Chancenaufenthaltsrecht,

• Schulungsangeboten für Geflüchtete Frauen,

• kooperative Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine,

• den Politiken der Externalisierung des EU-Grenzregimes.

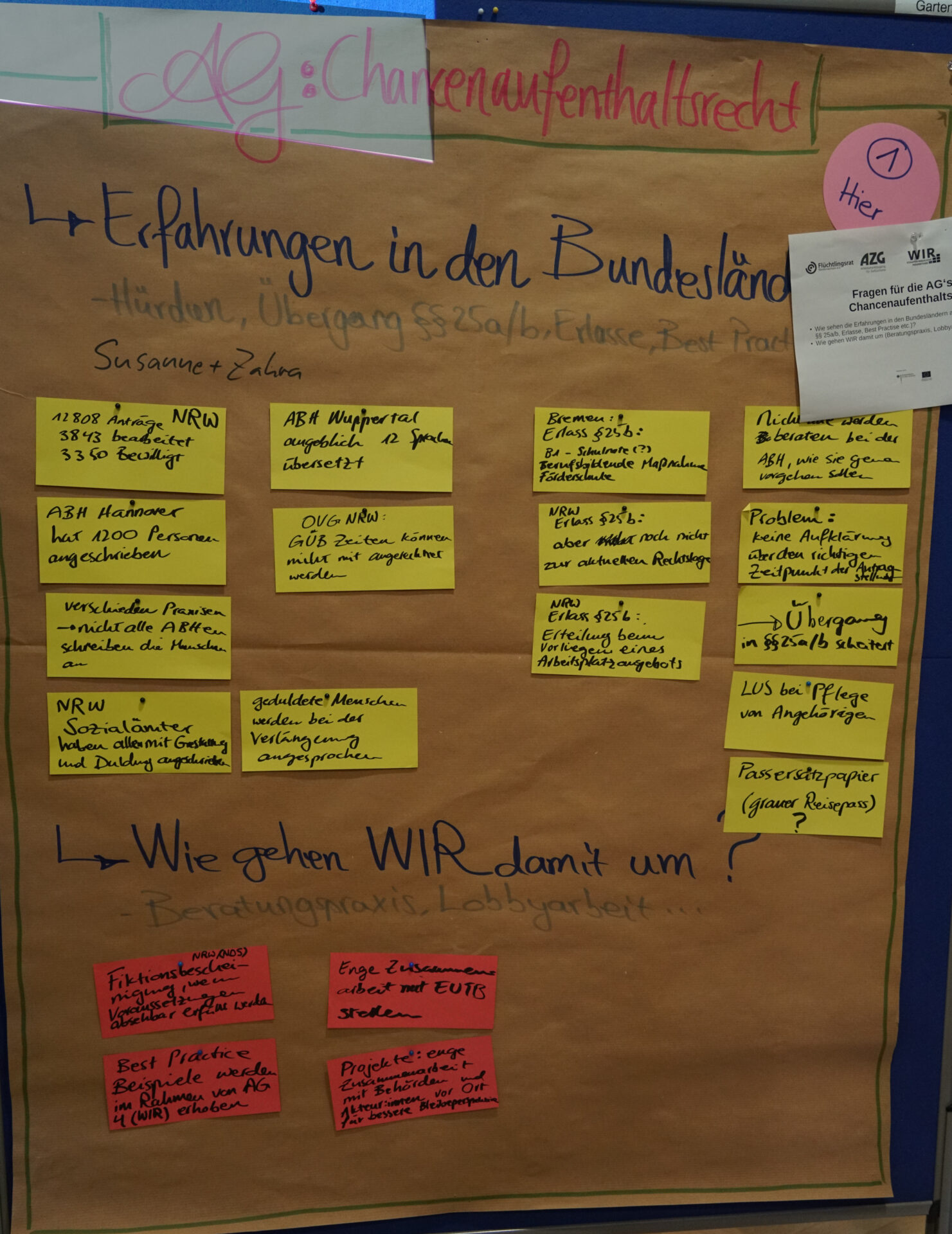

Die Umsetzung des Chancen-Aufenthaltsrechts aus juristischer und politischer Perspektive.

Susanne Spindler von der Hochschule Düsseldorf und Sabine Ziesemer vom Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern eröffneten dabei das Programm, in dem sie die theoretischen Möglichkeiten des Chancenaufenthaltsrechts gegen die Erfahrungen aus der Beratung bürsteten.Hier ihre powerpoint und der Videomischnitt ihres Vortrags hier auf unserem YouTube-Kanal. Dabei wurde angesichts so mancher Behördenpraxen deutlich, dass die Anwendungshinweise des BMI noch Regelungslücken offen lassen und hier konkretere, einheitlich anzuwendende Vorgaben an die Ausländerbehörden wünschenswert wären. Nicht nur, weil selbst ‚terre des hommes‘ von einem Flickenteppich der Entscheidungen spricht. All zu viele repressive, der Intention des Gesetzes zuwiderlaufende Auslegungen springen ins Auge. So berichteten Kolleg:innen aus Sachsen und Bayern von Strafanzeigen bei Passlosigkeit, die ja gerade im Zuge der Anwendung des §104c geheilt werden soll. Anderenorts wird behauptet, die Vorlage des gültigen Passes sei Voraussetzung für einen Antrag auf §104c. Verurteilungen von über 90 Tagessätzen würden zudem willkürliche Härten  darstellen und die Hürde beim Zugang zum Chancenaufenthalt unüberwindbar machen. Vielerorts wird die Beratung durch die Kolleg:innen im WIR-Netzwerk auch dringend konkret gebraucht, um den Zugang zur Ausländerbehörde und zur Antragstellung überhaupt zu bewerkstelligen. Insbesondere, weil viele Mitarbeiter:innen der Ausländerbehörden ihrer Informations- und Aufklärungspflicht nicht nachkommen, zuweilen sogar falsch (s.o.) beraten. Insgesamt, so hat es den Anschein, spiegeln die bisherigen Erfahrungen mit dem Chancenaufenthaltsrecht den Widerspruch wider, der derzeit die Berichterstattung zwischen Fachkräfteweinwanderung und Abschottung prägt.

darstellen und die Hürde beim Zugang zum Chancenaufenthalt unüberwindbar machen. Vielerorts wird die Beratung durch die Kolleg:innen im WIR-Netzwerk auch dringend konkret gebraucht, um den Zugang zur Ausländerbehörde und zur Antragstellung überhaupt zu bewerkstelligen. Insbesondere, weil viele Mitarbeiter:innen der Ausländerbehörden ihrer Informations- und Aufklärungspflicht nicht nachkommen, zuweilen sogar falsch (s.o.) beraten. Insgesamt, so hat es den Anschein, spiegeln die bisherigen Erfahrungen mit dem Chancenaufenthaltsrecht den Widerspruch wider, der derzeit die Berichterstattung zwischen Fachkräfteweinwanderung und Abschottung prägt.

Leuchtturmprojekte wie das der Ausländerbehörde Wuppertal, die Informationsmaterial in einfacher und vielen Muttersprachen vorhält sowie das Kölner Ampelmodell oder das Projekt „Wege ins Bleiberecht“ (WIB) (Hier die Projekt-Broschüre „Wege ins Bleiberecht“) vom Flüchtlingsrat Niedersachsen zeigen aber auf, das auch konstruktivere Wege beschritten werden können. Diese will im übrigen die bundesweite WIR AG4 „Aufenthaltsverfestigung“ in einem best-practice Papier zusammen tragen.

Schulungsangebote für geflüchtete Frauen

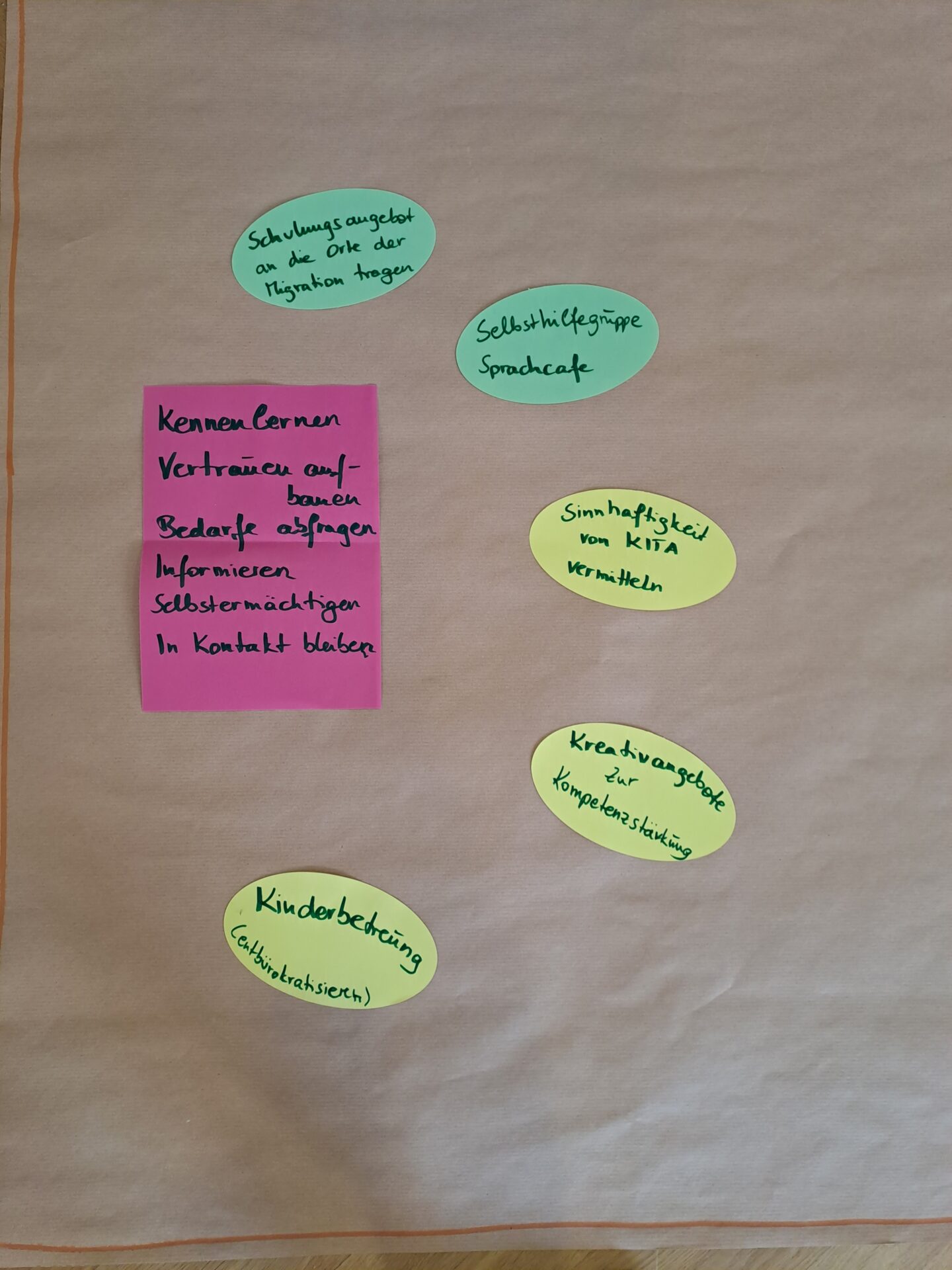

Maryam Mohammadi und Zahra Lessan  vom Flüchtlingsrat Niedersachsen schlossen am Nachmittag mit der Präsentation ihrer Workshoperfahrungen an. Im Themenfeld „Arbeit und Bildung“ sprachen sie über „Empowerment und Sichtbarkeit von Frauen“. Ihr mitreißender Vortrag (der Videomitschnitt hier auf unserem YouTube-Kanal) ging von der Erfahrung aus, dass am Anfang jedes Beratungsprozesses immer die Identifizierung der bestehenden Beratungsbedarfe stehen sollte, kommen wir in der Beratung doch zu oft von unserem Angebot her oder Annahmen, welche Informationen vor Ort benötigt werden. So konstatierten Lessan /Mohammadi eine mangelnde Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen von geflüchteten Frauen und einen fehlenden Fokus auf das Empowerment als zentralen Aspekt der Unterstützung. In dem von ihnen entwickelten niederschwelligen Schulungsangebot in Gemeinschaftsunterkünften in Hannover stellen sie deshalb – unterstützt von Kulturdolmetscher:innen – Werkzeuge und Ressourcen bereit, um Stärken der Beratung suchenden Frauen zu identifizieren und zur Entfaltung zu bringen. Ziel sei es immer, die Selbstbestimmung der Frauen zu stärken und so ihre gesellschaftliche Teilhabe zu fördern. In ihrem Fall interessierte sich die Mehrheit der beteiligten Frauen für Fragen rund um die Berufsausbildung. Bei der Bedarfserhebung ergab sich dabei zwar vordergründig, dass viele

vom Flüchtlingsrat Niedersachsen schlossen am Nachmittag mit der Präsentation ihrer Workshoperfahrungen an. Im Themenfeld „Arbeit und Bildung“ sprachen sie über „Empowerment und Sichtbarkeit von Frauen“. Ihr mitreißender Vortrag (der Videomitschnitt hier auf unserem YouTube-Kanal) ging von der Erfahrung aus, dass am Anfang jedes Beratungsprozesses immer die Identifizierung der bestehenden Beratungsbedarfe stehen sollte, kommen wir in der Beratung doch zu oft von unserem Angebot her oder Annahmen, welche Informationen vor Ort benötigt werden. So konstatierten Lessan /Mohammadi eine mangelnde Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen von geflüchteten Frauen und einen fehlenden Fokus auf das Empowerment als zentralen Aspekt der Unterstützung. In dem von ihnen entwickelten niederschwelligen Schulungsangebot in Gemeinschaftsunterkünften in Hannover stellen sie deshalb – unterstützt von Kulturdolmetscher:innen – Werkzeuge und Ressourcen bereit, um Stärken der Beratung suchenden Frauen zu identifizieren und zur Entfaltung zu bringen. Ziel sei es immer, die Selbstbestimmung der Frauen zu stärken und so ihre gesellschaftliche Teilhabe zu fördern. In ihrem Fall interessierte sich die Mehrheit der beteiligten Frauen für Fragen rund um die Berufsausbildung. Bei der Bedarfserhebung ergab sich dabei zwar vordergründig, dass viele  Frauen Interesse an einer Ausbildung in den Bereichen Pflege, Erziehung, Schneiderei oder Friseur hatten. Nach der Aufklärung über weitere Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten aber viele den Wunsch äußerten, weitere Beratung über ihren Bildungsweg in Anspruch nehmen zu können. Die darüber hinaus vermittelten Informationen über das Schulsystem und den zweiten Bildungsweg für Erwachsene haben das Interesse geweckt, bei der Bildung ihrer Kinder mitzuwirken und eventuell eigene Schulabschlüsse nachzuholen. Die Schulungsreihe für Frauen hat bei den männlichen Familienmitgliedern und anderen Bewohnern großes Interesse geweckt. Die Frage der Männer lautete: „Wann werden unsere Bedürfnisse in einem solchen Format berücksichtigt werden?“ Eine Anregung, die die Teilnehmer:innen in die Arbeitsgruppen mitnahmen. Themen dort u.a. die leidige Frage der Kinderbetreuung, an der der Zugang zu Bildung oft scheitert sowie die Erfahrung aus Dresden, Schulungen dort anzubieten, wo Frauen mit Flucht- und Migrationsgeschichte eh zusammen kommen, dort z.B. der Begegnungstreff Café Halva1. Eine eigene AG fand unter der Leitung von Maren Niehuis von der KVHS Ammerland zum Thema „Theaterpädagogik“ statt, in der neue Zugänge zur Zielgruppe eröffnet wurden.

Frauen Interesse an einer Ausbildung in den Bereichen Pflege, Erziehung, Schneiderei oder Friseur hatten. Nach der Aufklärung über weitere Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten aber viele den Wunsch äußerten, weitere Beratung über ihren Bildungsweg in Anspruch nehmen zu können. Die darüber hinaus vermittelten Informationen über das Schulsystem und den zweiten Bildungsweg für Erwachsene haben das Interesse geweckt, bei der Bildung ihrer Kinder mitzuwirken und eventuell eigene Schulabschlüsse nachzuholen. Die Schulungsreihe für Frauen hat bei den männlichen Familienmitgliedern und anderen Bewohnern großes Interesse geweckt. Die Frage der Männer lautete: „Wann werden unsere Bedürfnisse in einem solchen Format berücksichtigt werden?“ Eine Anregung, die die Teilnehmer:innen in die Arbeitsgruppen mitnahmen. Themen dort u.a. die leidige Frage der Kinderbetreuung, an der der Zugang zu Bildung oft scheitert sowie die Erfahrung aus Dresden, Schulungen dort anzubieten, wo Frauen mit Flucht- und Migrationsgeschichte eh zusammen kommen, dort z.B. der Begegnungstreff Café Halva1. Eine eigene AG fand unter der Leitung von Maren Niehuis von der KVHS Ammerland zum Thema „Theaterpädagogik“ statt, in der neue Zugänge zur Zielgruppe eröffnet wurden.

Mit offenen Armen – Die kooperative Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine: Eine Alternative zum Asylsystem?

Dietrich Thränhardt emeritierter Professor an der Uni Münster eröffnete am Morgen des zweiten Tages mit einem sehr informativen EU-weiten Vergleich der Aufnahmepolitiken gegenüber aus der Ukraine Geflüchteter. Dabei unterschied er in seinem Vortrag „Mit offenen Armen – Die kooperative Aufnahme der ukrainischen Kriegsflüchtlinge in Europa. Eine Alternative zum Asylregime?“ ein sog. Arbeitsregime bzw. Warteregime als vorherrschende Modelle. In Ländern mit „Arbeitsregime“ wie Polen, Tschechien oder UK erfolgte die Arbeitsmarktintegration geflüchteter Ukrainer:innen deutlich schneller als in Deutschland, was entsprechend die Staatsausgaben minimiert, aber eben auch wegen der geringen Sozialleistungen einen Zwang zur Arbeit erzeugt und so Unterbezahlung und schlechte Arbeitsbedingungen in kauf genommen. Warteregime, so Thränhardt, fänden sich z.B. in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien vor, wo bürokratische Hindernisse den Zugang zum Arbeitsmarkt erschweren und steigende Kosten von einem Belastungs-Diskurs begleitet sind. In beiden Regimen lässt sich im übrigen eine Dequalifizierung sehr gut ausgebildeter Frauen beobachten. Polen, die Schweiz und Irland haben zudem Unterstützungszahlungen an Gastgeber:innen geleistet, andere Länder Pauschalsätze an Geflüchtete ausbezahlt, bzw. diese in die Sozialsysteme einmünden lasen. (Details dazu in Thraenhardts gleichnamiger Broschüre bei der Friedrich-Ebert-Stiftung) Bemerkenswert aber, so Thränhardt, dass im Fall der Geflüchteten aus der Ukraine Sekundärmigration erwünscht und erfolgreich war, weil die Weiterwanderung in die communities oder Familienverbände den Druck vom Wohnungsmarkt und aus den Sozialsystemen genommen hat. Auch in Deutschland kamen so z.B. 40% der Schutzsuchenden privat unter. Neben dieser, Schutzsuchenden aus anderen Herkunftsländern vollkommen unbekannten Freiheit in der Wohnsitznahme, beeindruckte auch die Zahl der 600 Ukrainer:innen, die allein in Sachsen Arbeit im Lehramt gefunden haben. Vergleichbare Zahlen aus der syrischen oder türkischen community wären angesichts des Bildungsnotstands ein Traum. Eine Entfristung der Massenzustromrichtlinie wäre also geboten, ebenso wie die Abschaffung der Dublin-Restriktion, Bewegungsfreiheit und die freie Wohnsitznahme, die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes und die sofortige Arbeitserlaubnis für alle Schutzsuchenden. [Hier der Videomitschnitt seines Vortrags auf unserem YouTube-Kanal]

Dietrich Thränhardt emeritierter Professor an der Uni Münster eröffnete am Morgen des zweiten Tages mit einem sehr informativen EU-weiten Vergleich der Aufnahmepolitiken gegenüber aus der Ukraine Geflüchteter. Dabei unterschied er in seinem Vortrag „Mit offenen Armen – Die kooperative Aufnahme der ukrainischen Kriegsflüchtlinge in Europa. Eine Alternative zum Asylregime?“ ein sog. Arbeitsregime bzw. Warteregime als vorherrschende Modelle. In Ländern mit „Arbeitsregime“ wie Polen, Tschechien oder UK erfolgte die Arbeitsmarktintegration geflüchteter Ukrainer:innen deutlich schneller als in Deutschland, was entsprechend die Staatsausgaben minimiert, aber eben auch wegen der geringen Sozialleistungen einen Zwang zur Arbeit erzeugt und so Unterbezahlung und schlechte Arbeitsbedingungen in kauf genommen. Warteregime, so Thränhardt, fänden sich z.B. in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien vor, wo bürokratische Hindernisse den Zugang zum Arbeitsmarkt erschweren und steigende Kosten von einem Belastungs-Diskurs begleitet sind. In beiden Regimen lässt sich im übrigen eine Dequalifizierung sehr gut ausgebildeter Frauen beobachten. Polen, die Schweiz und Irland haben zudem Unterstützungszahlungen an Gastgeber:innen geleistet, andere Länder Pauschalsätze an Geflüchtete ausbezahlt, bzw. diese in die Sozialsysteme einmünden lasen. (Details dazu in Thraenhardts gleichnamiger Broschüre bei der Friedrich-Ebert-Stiftung) Bemerkenswert aber, so Thränhardt, dass im Fall der Geflüchteten aus der Ukraine Sekundärmigration erwünscht und erfolgreich war, weil die Weiterwanderung in die communities oder Familienverbände den Druck vom Wohnungsmarkt und aus den Sozialsystemen genommen hat. Auch in Deutschland kamen so z.B. 40% der Schutzsuchenden privat unter. Neben dieser, Schutzsuchenden aus anderen Herkunftsländern vollkommen unbekannten Freiheit in der Wohnsitznahme, beeindruckte auch die Zahl der 600 Ukrainer:innen, die allein in Sachsen Arbeit im Lehramt gefunden haben. Vergleichbare Zahlen aus der syrischen oder türkischen community wären angesichts des Bildungsnotstands ein Traum. Eine Entfristung der Massenzustromrichtlinie wäre also geboten, ebenso wie die Abschaffung der Dublin-Restriktion, Bewegungsfreiheit und die freie Wohnsitznahme, die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes und die sofortige Arbeitserlaubnis für alle Schutzsuchenden. [Hier der Videomitschnitt seines Vortrags auf unserem YouTube-Kanal]

Jenseits des Mittelmeers – Die Externalisierung des EU-Grenzregimes“

Den Abschluss der Tagung gestaltete Andreas Grünewald, Referent für Migrationsfragen bei Brot für die Welt, mit seinem Vortrag „Jenseits des Mittelmeers – Die Externalisierung des EU-Grenzregimes“ (Hier die powerpoint-Presentation) und hier auf unserem YouTube-Kanal der Videomitschnitt seines Vortrags. In diesem ordnete er die aktuelle Politik der EU historisch ein, skizziert sog. Migrationspartnerschaften und andere Instrumente und erläuterte diese an den Beispielen der Kooperationen mit Niger und Tunesien. Gekennzeichnet sei die europäische Migrationspolitik aktuell von einer Vorverlagerung der Migrationskontrolle, so Grünewald, einer Vertikalisierung der Grenze bis tief in den afrikanischen Kontinent hinein, einer zunehmenden Dominanz durch Sicherheitsdiskurse und -praktiken sowie einer Militarisierung. Mit einem Zitat von Steffen Mau fasste er die Motive der EU zusammen: „Die Exterritorialisierung von Grenzkontrolle wird nicht nur durch Fragen der höheren Effektivität angetrieben: ein wesentlicher Motor ist der Wunsch vor allem liberaler Staaten, sich ihrer eigenen normativen Selbstbindungen zu entledigen.“ Die € 166 Mio (von insges. 316 Mio), die Deutschland allein Niger zahlt, damit diese die Transitmigration begrenzen, werfen hier ein ebenso bezeichnendes Licht, wie die Zusammensetzung der Zahlungen an Tunesien, bei denen Gelder für Grenzkontrollen weit höher sind als die Mittel für Rückkehrprogramme, schutzbedürftige Personen oder Arbeitsmigration. (Die tatsächliche Wanderungsbewegung lässt sich indes davon wenig beeindrucken.) Zusammenfassend hielt Grünewald fest, dass die Migrationspolitik der EU die Bewegungsfreiheit der Menschen auch dort einschränkt, wo diese bereits älter als die EU selber ist, dass sie nur dazu führt, dass Migration und Flucht immer gefährlicher werden, dass Menschenrechtsverletzungen zu nehmen und autoritäre Strukturen gefördert werden. Aber dem Vortrag von Andreas Grünewald werden wir nicht gerecht, wenn wir an dieser Stelle nicht seine Verweise auf die Aktivist:innen von Alarmphone Sahara und die app „Mit dem Smartphone auf der Flucht“ betonen, sowie seine Hinweise auf eine am 10.10.2023 kommende Veranstaltung „Was macht Frontex in Westafrika“ sowie die aktuelle (englischsprachige) Niger-Studie von Brot für die Welt.

Den Abschluss der Tagung gestaltete Andreas Grünewald, Referent für Migrationsfragen bei Brot für die Welt, mit seinem Vortrag „Jenseits des Mittelmeers – Die Externalisierung des EU-Grenzregimes“ (Hier die powerpoint-Presentation) und hier auf unserem YouTube-Kanal der Videomitschnitt seines Vortrags. In diesem ordnete er die aktuelle Politik der EU historisch ein, skizziert sog. Migrationspartnerschaften und andere Instrumente und erläuterte diese an den Beispielen der Kooperationen mit Niger und Tunesien. Gekennzeichnet sei die europäische Migrationspolitik aktuell von einer Vorverlagerung der Migrationskontrolle, so Grünewald, einer Vertikalisierung der Grenze bis tief in den afrikanischen Kontinent hinein, einer zunehmenden Dominanz durch Sicherheitsdiskurse und -praktiken sowie einer Militarisierung. Mit einem Zitat von Steffen Mau fasste er die Motive der EU zusammen: „Die Exterritorialisierung von Grenzkontrolle wird nicht nur durch Fragen der höheren Effektivität angetrieben: ein wesentlicher Motor ist der Wunsch vor allem liberaler Staaten, sich ihrer eigenen normativen Selbstbindungen zu entledigen.“ Die € 166 Mio (von insges. 316 Mio), die Deutschland allein Niger zahlt, damit diese die Transitmigration begrenzen, werfen hier ein ebenso bezeichnendes Licht, wie die Zusammensetzung der Zahlungen an Tunesien, bei denen Gelder für Grenzkontrollen weit höher sind als die Mittel für Rückkehrprogramme, schutzbedürftige Personen oder Arbeitsmigration. (Die tatsächliche Wanderungsbewegung lässt sich indes davon wenig beeindrucken.) Zusammenfassend hielt Grünewald fest, dass die Migrationspolitik der EU die Bewegungsfreiheit der Menschen auch dort einschränkt, wo diese bereits älter als die EU selber ist, dass sie nur dazu führt, dass Migration und Flucht immer gefährlicher werden, dass Menschenrechtsverletzungen zu nehmen und autoritäre Strukturen gefördert werden. Aber dem Vortrag von Andreas Grünewald werden wir nicht gerecht, wenn wir an dieser Stelle nicht seine Verweise auf die Aktivist:innen von Alarmphone Sahara und die app „Mit dem Smartphone auf der Flucht“ betonen, sowie seine Hinweise auf eine am 10.10.2023 kommende Veranstaltung „Was macht Frontex in Westafrika“ sowie die aktuelle (englischsprachige) Niger-Studie von Brot für die Welt.

Vom Chancenaufenthalt über spezifische Beratungsbedarfe geflüchteter Frauen, vom Lernen aus der Aufnahmepolitik aus der Ukraine Geflüchteter hin zur europäischen Migrationspolitik zwischen dem 13. und dem 21. Breitengrad – alle Teilnehmenden gingen mit einem großen Strauss an Informationen und vielen Anregungen aus dieser WIR-Fachtagung. Viele nahmen Abschied mit einem „Bis zum nächsten Mal“.

Das Projekt „AZG – Arbeitsmarktzugang für Geflüchtete“ wird im Rahmen des ESF Plus-Programms „WIR – Netzwerke integrieren Geflüchtete in den regionalen Arbeitsmarkt“ durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und die Europäische Union über den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) gefördert.

Wenn Sie individuell Beratung und Unterstützung brauchen, wenden Sie sich bitte an ...